L’organisation de la prochaine participation française à la Quadriennale de Prague 2027, manifestation internationale de référence pour la scénographie, se révèle encore aujourd’hui comme une véritable mascarade!

Alors qu’un appel à projet public avait pu laisser espérer une nouvelle dynamique, conforme à l’esprit d’ouverture et d’équité que la profession réclame depuis des années, nous constatons au contraire la persistance d’une gouvernance opaque, élitiste, institutionnelle et déconnectée des réalités de nos métiers.

Un mépris persistant pour la scénographie

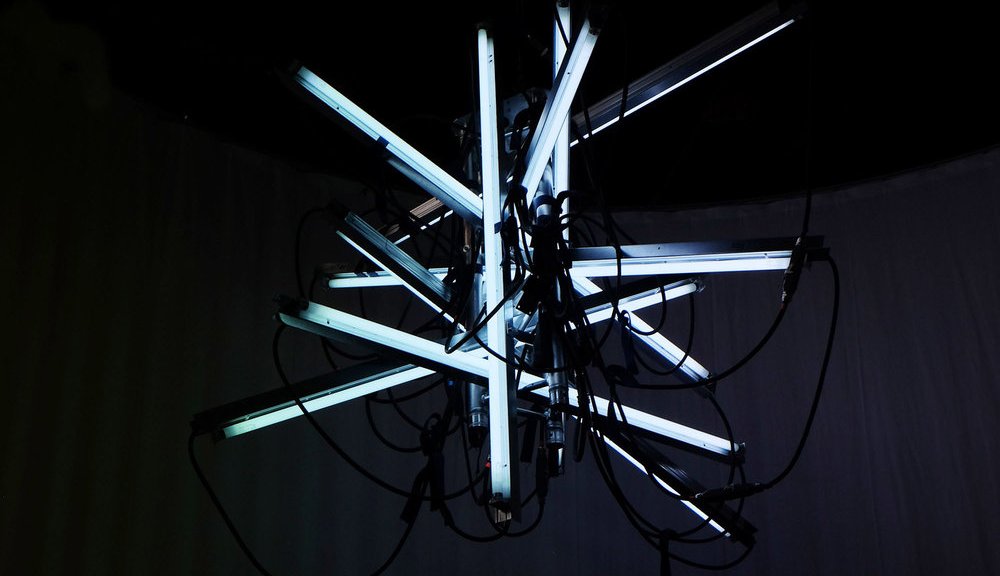

La Quadriennale est un espace pensé par et pour les scénographes, centré sur le décor, les costumes, la lumière. Elle n’a pas vocation à mettre en avant des metteurs en scène ou directeurs d’établissements, déjà sur-représentés ailleurs.

Elle naquit d’une volonté collective des organisations professionnelles: de 1967 à 2003, ce fut une fraternité ou, dirait-on aujourd’hui, une sororité qui porta la scénographie française à Prague, en faisant valoir la force d’un métier plutôt que l’orgueil d’un nom associé à une institution théâtrale.

Des 2019 la DGCA en s’appropriant et en nous dépossédant de notre événement, a présenté des pavillons impénétrables, qu’on regarde à distance, sans artistes pour accueillir et dialoguer avec les visiteurs, contrairement à la pratique internationale. Cette arrogance nuit à notre image et marginalise nos métiers.

Un processus vicié dès le départ

Cet année un appel à projet a été lancé sans thématique, sans budget , sans dossier technique ni précisions sur les conditions de présentation du pavillon français. Les candidats ont dû envoyer un CV et une lettre de motivation, une procédure plus proche d’un recrutement administratif que d’un appel à projet artistique. Deux jours seulement après la clôture des dépôts, le thème officiel de la Quadriennale était dévoilé, ce qui interroge la sincérité du processus.

Dix-sept candidatures ont été reçues ; six seulement retenues, selon des critères jamais explicités. Aucune transparence sur les noms de la shortlist.

Les artistes auditionnés ont remis un livrable, se sont déplacés à leurs frais pour être auditionnés, et la DGCA s’obstine à nous dire avec un certain mépris que leur travail n’est pas suffisamment significatif pour accorder une indemnité comme il est d’usage.

Une mise à l’écart des indépendants

La moitié des finalistes sont aujourd’hui liés à des institutions culturelles théâtrales subventionnées. Or, le principe même de l’indemnité prévue dans les marchés publics vise à garantir la place des indépendants et la diversité des approches. À défaut, la participation française risque de se réduire à une manifestation élitiste, réservée aux directions d’institutions, en contradiction avec l’esprit originel de la Quadriennale.

Écologie proclamée, écartée

Il y a peu, à Avignon, la DGCA nous exhorte à la conversion écologique : décors, costumes, lumières, tout devait désormais se plier à l’injonction verte. On nous sermonne et on stigmatise nos métiers dans Télérama « la création artistique coûte cher… à la planète ». Lorsque l’occasion se présente de mettre en cohérence paroles et actes, en présentant à Prague une scénographie éco-conçue portée par l’Union des Scénographes fédérant des collectifs d’artistes et technicien.nes engagé.es, l’opportunité fut soigneusement écartée. L’incohérence est totale : Il est toujours plus aisé de prêcher que d’agir.

La DGCA, pour justifier cette incohérence, invoque la primauté des « intentions artistiques ». Comme si nos métiers se réduisaient à des idées détachées de leurs conditions de réalisation. Or la scénographie n’existe qu’au croisement : artistique, technique, matériel, environnemental. La dissocier d’elle-même revient à nier ce qu’elle est.

Un non-respect des règles de la commande publique

Nous rappelons les termes de la circulaire ministérielle du 10 juillet 2015 relative aux bonnes pratiques en matière de marchés publics :

« Dès lors qu’un travail d’étude et de conception a été engagé (esquisses, avant-projets sommaires), les candidats doivent être rémunérés en considération du travail effectué. La demande de telles prestations doit être précisée dans l’avis d’appel public à concurrence. Les modalités de remise ainsi que le montant de l’indemnisation doivent être prévus dans le règlement de consultation ou le règlement de concours. » (P5)

Cette exigence n’est pas seulement une protection des créateurs et créatrices, afin d’éviter qu’ils ne travaillent gratuitement. Elle sert également l’intérêt du commanditaire pour garantir la diversité et la qualité des candidatures, pour favoriser une concurrence réelle, éviter enfin l’autocensure des indépendants qui, trop souvent, se détournent des appels non indemnisés.

La procédure engagée pour la Quadriennale de Prague s’écarte de ce principe. Elle requiert des scénographes un travail conséquent, mais ne prévoit aucune indemnité. La situation a été signalée. On pouvait penser à une omission. Il n’en est rien. L’administration a confirmé qu’il s’agissait d’une décision délibérée.

Il faut en mesurer les conséquences. Ce choix ministériel traduit un manque de considération pour la profession. Il se soustrait à ses propres règles, décourage les indépendants, réduit la pluralité des candidatures et affaiblit la légitimité même du processus.

Un appel à rétablir la cohérence

La profession attend un choix clair, fidèle à l’esprit de la Quadriennale et respectueux de ceux qui, depuis 1967, portent la scénographie française sur la scène internationale. Il est temps de sortir de l’incohérence, de l’entre-soi et du mépris. Ne pas le faire constituerait un signal extrêmement préoccupant pour l’ensemble des artistes et praticiens de la scénographie.

La Quadriennale de Prague aurait pu, cette année, être une réconciliation : entre mémoire et avenir, entre art et technique, entre institution et profession. Elle sera, si rien ne change, une mascarade supplémentaire.

Dans une période où les artistes scénographes font face à des difficultés économiques accrues, il est regrettable que l’autorité chargée de soutenir et de promouvoir leur métier choisisse d’amoindrir, plutôt que d’honorer, la valeur de leur travail.

A jouer les Harpagon la DGCA discrédite le sens de son action.